【シンセ入門】単音(モノフォニー)・ベース・和音(ポリフォニー)それぞれの音作りのコツ

今回は、私が毎日のようにシンセで何かしらの音を作っていて気がついた「音作りのコツ」を紹介します。

注意点として、紹介するのはあくまで「音作りのコツ」であって「あの曲のこのシンセの音を作りたい!」というのはお応えかねます。すみません。

幅広く使えるコツかなと思いますので、ぜひ最後までお読みいただけましたら幸いです。

シンセ音作り(単音・和音)のコツ・簡単なまとめ

ざっくりまとめました。以下のことに気をつければ概ねうまく行くかなーと思います。

- まずはサイン波で考えてみる

- エンベロープフィルターで「音の長さ」を調整する

- 単音・ベースのサウンドメイクは「倍音」を意識して組み立てる

- 和音のサウンドメイクはオシレータを2個以下で組み立てる

これだけです。

シンセの音作りがよくわからない…という状況の根本的な原因として

「どの波形(オシレータ)を使えばいいかわからない」

「触るべきパラメータがどれか分からない」

…というのが挙がるかと思います。

もちろん他にも色んな原因はありますが、おそらく先に挙げた2点がクソデカいかと思うので、そこをまずはシンプルに考えてみよう!というのが、先に箇条書きで挙げたコツの最初の2つです。

また単音、和音のサウンドメイクのコツは何よりも「倍音をどうするか」かと思います。

倍音をどうするかが決まれば、サイン波とエンベロープの操作だけでもある程度のサウンドメイクができます。

以下で、それぞれについて解説しています。

まずはサイン波で考えてみる

波形について簡単におさらいです。

![]()

シンセの波形は多少形は違えど、基本的には以下の4つになります。

- ノコギリ波・SAW…ギザギザしたノコギリ状の波形

- 矩形波・SQUARE…四角っぽいやつ、四角の幅をいじれる

- 三角波・TRIANGLE…サイン波より尖った、三角っぽいやつ

- サイン波・SINE…丸っこい波っぽいやつ

ここに加えてホワイトノイズもシンセの基本波形と考える場合もあるかなーと思います。が、今回の話ではあんまり使わないので除外します。

覚えておいて欲しいのですが、ノコギリ=矩形波>三角>サイン波の順で倍音が多くなります。

ノコギリと矩形波は、聞こえる音こそ違いますが、どちらも倍音を多く含む波形です。

三角波は第3倍音くらいまでは出るけど、ノコギリ達よりは倍音が少ない波形です。

そしてサイン波は全く倍音を含まない波形です。

倍音が多い波形で音を作り始めると「思っているよりもうるさい、耳につく音」と感じ、フィルターを噛ませた方がいいのか…EQ入れた方がいいか…など色々考えてしまいがちです。

もちろんモジュレーションホイールにローパスフィルターのカットオフをアサインして…という計画があるなら別ですが、余計なことを考えないためにも「サイン波」から始めるのが良い。というのが私の結論です。

特に和音用のサウンドメイクの時には、サイン波から始めてみる方が絶対良いです。

エンベロープフィルターで「音の長さ」を調整する

エンベロープフィルターとは、波形のアタック、ディケイ、サスティン、リリースを調整するのによく使われるフィルターです。

各パラメータの頭文字をとって「ADSR」なんて呼び方をする場合もあります。

このエンベロープを調整することで、ピアノっぽいアタック感を作ったり、プラック(ピチカート)にしたりできるようになります。

「こんな感じの音が欲しい」というのが思いついたら、まずはこのエンベロープを調整して、イメージに近づけてみてください。

発音は強いけど音があんまり長く残らない、まっすぐ鳴り続けて演奏を止めても音がすーっと残る、などなどイメージした音をADSRに落とし込んで考えてみましょう。

よく使われるエンベロープの設定は、大体以下の通りかなと思います。

- ピアノっぽいアタック感のある音:ディケイ 2秒、サスティン 30%、リリース 500ms程度

- プラックサウンド:ディケイ 30〜100ms、サスティン 0%

- ストリングスっぽい音:アタック200〜500ms、サスティン 80〜100%、リリース 2秒程度

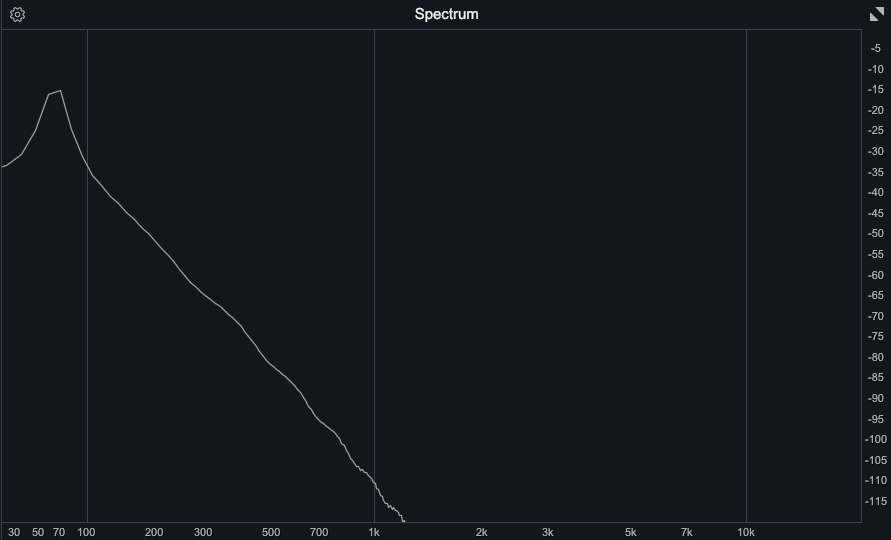

- 実にシンセっぽい音:アタック 1ms、サスティン 100%(デフォルトのまま)

あくまで一例です。参考にしてみてください。

単音・ベースのサウンドメイクは「倍音」を意識して組み立てる

サイン波、エンベロープについて確認したところで、まずはモノフォニーのサウンドメイクを考えてみましょう。

例としてベースシンセサウンドを作ってみます。

シンプルにサイン波を使ってエンベロープを調整したところで、正直物足りないかと思います。なぜでしょうか?

勿体ぶらずに先に進みますと、答えは「倍音が足りないから」です。

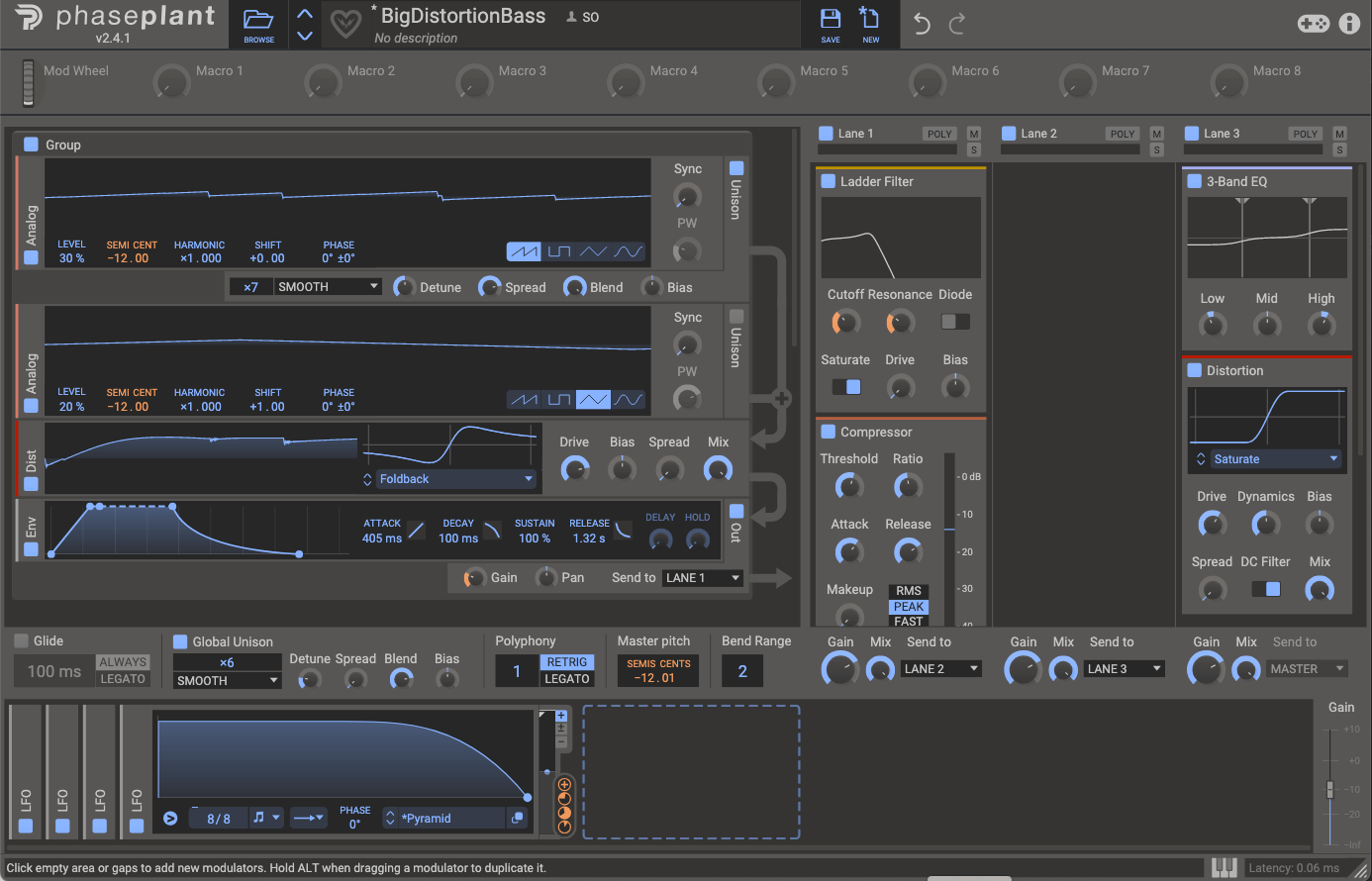

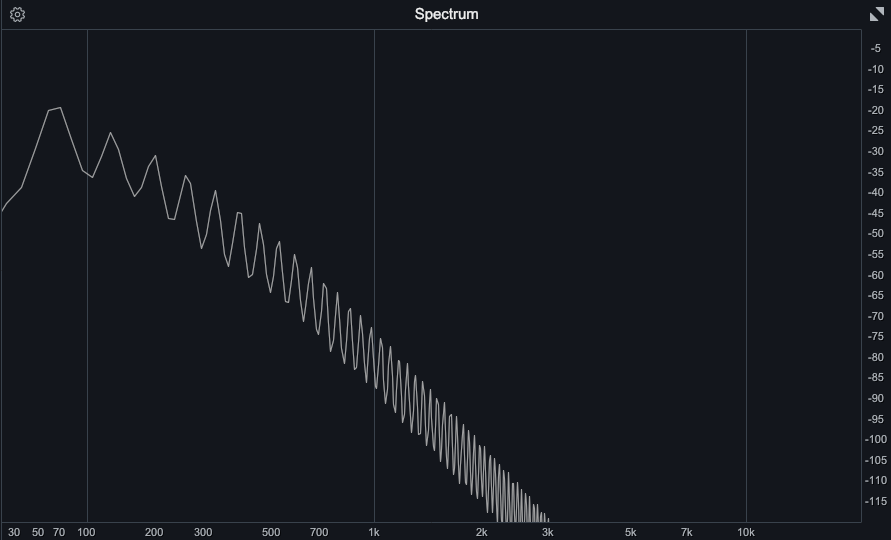

サイン波でC2の音を出してスペクトラムを見てみましょう。以下のようになるはずです。

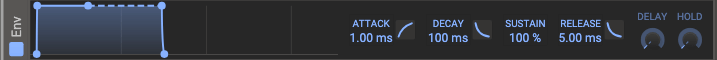

では次に、ベースサウンドの代表として「エレキベース(KontaktのMM-Bass)」でC2を鳴らした時のスペクトラムを見てみましょう。

1音をぼーんと鳴らしただけでもこれだけ複雑な波形になっています。

「複雑な波形」をよく見ると、C2(約65Hz)に対してG2(約100Hz)、C3(約130Hz)…と、上音(倍音ではない音)や倍音がたっぷり出ていることが分かります。

大体の楽器はこのように、弾いた単音に対し、弾いた音以外の音が含まれていることがほとんどです。

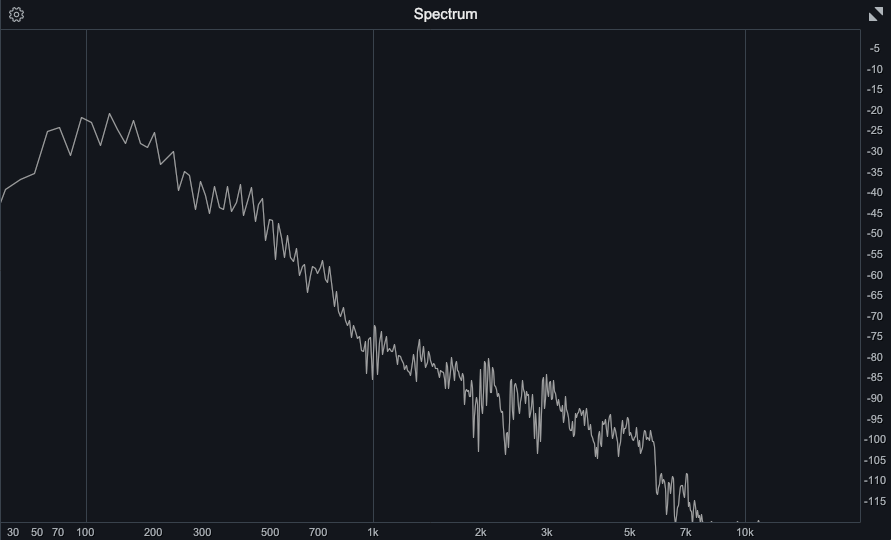

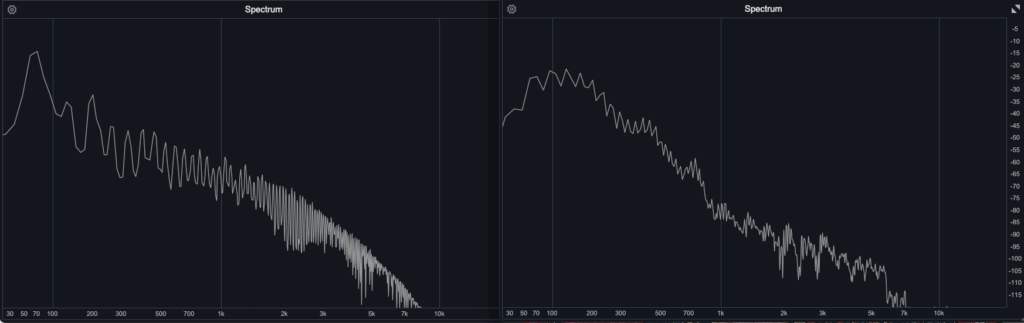

では倍音があれば良いのだろうと、倍音が最も含まれているノコギリ波でC2を弾いてみると次のようになります。

倍音こそ綺麗に出てはいるものの、エレキベースにはあったG2の音(上音)がありません。

実際の音を聞いてもなんだかチリチリなるばかりで音の厚みはなく、物足りないと感じるかなと思います。

この「エレキベースにはあるけど単一のシンセにはない」というギャップを埋めるように音を作っていくと、太さや厚みを感じる、ちゃんと使えるモノフォニックシンセになります。

実際にエレキベースっぽい音を作ってみる

完全なエレキベースの再現を目指してもいいのですが、再現するなら別にサンプリング音源で良いような…となってしまうので、あくまで「っぽい音」を目指してみましょう。

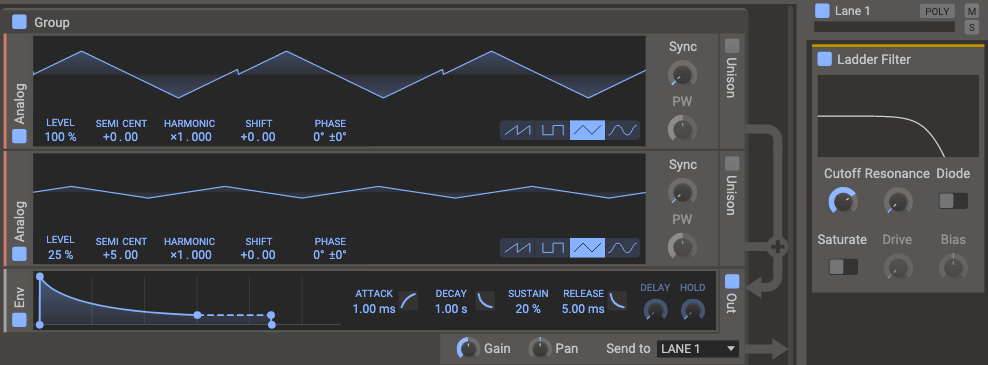

サイン波のみの時に足りないと感じたものの正体が倍音、上音の成分だったので、それらが出るようにオシレータを調整します。

- サイン波→三角波に変更して、少し倍音が出るようにする

- オシレータを追加し、5度上の音を出すように設定する(音量はグッと下げて、ちょっと聞こえる程度にする)

- 一工夫:Syncパラメータをほんの少し足してさらにほんのすこーーーし倍音を出す

- 出過ぎている高音域を抑えるようにローパスフィルターを挿す

これでかなりどっしりとしたベースサウンドになったかな、と思います。

エレキベースとスペクトラムを比較してみましょう。

全く同じという訳ではないのですが、倍音の出方はかなり似てるかなーと思います。

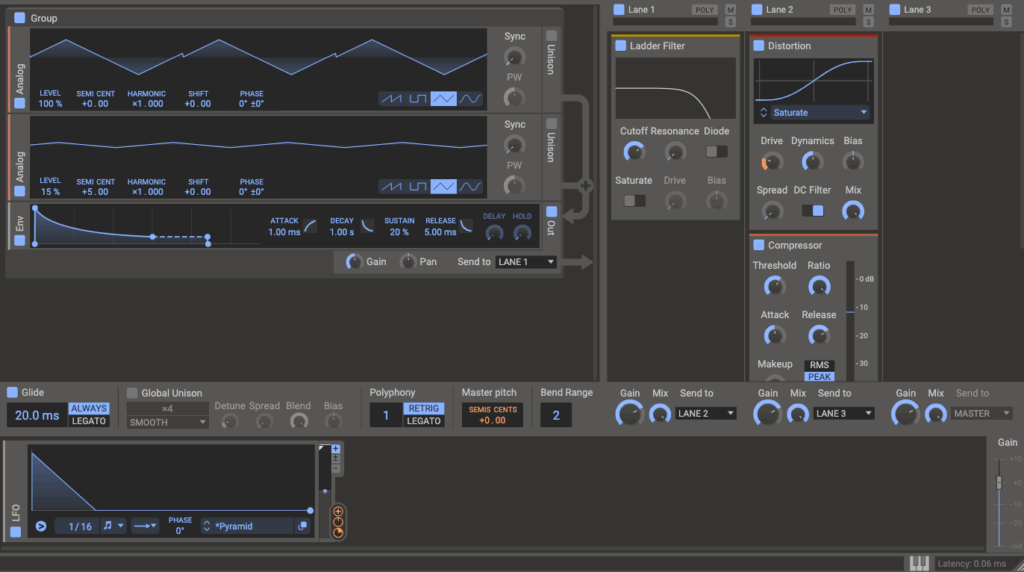

せっかくなのでもう少し音作りを詰めていきましょう。

現状のままだとアタック感が弱い印象があるので、アタックの瞬間だけ強くかかるディストーションと、アタック音をグッと抑え込んで強調するコンプレッサーを足しました。

また、音に多少の粘り気が欲しいなと個人的には感じたので、Glideのパラメータも少し追加しました。

ちょっと808ベースっぽい音になったかもしれません。

どうしても慣れは必要ですが、こういった流れで音を作っていくと大体うまくいくかなーと思います。

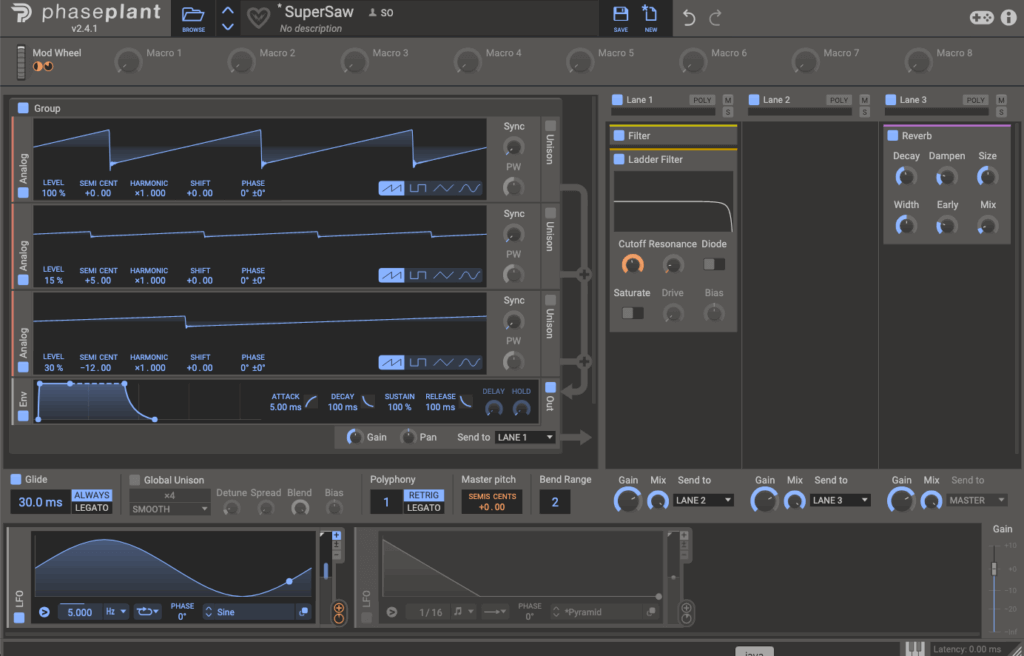

Super Sawを作ってみよう

もうひとつ音を作ってみましょう。

シンセのサウンドとして有名な「Super Saw」の作り方です。

※画像クリックで大きく表示されるはずです

考え方はベースのサウンドメイクの時と同じで、倍音や上音を意識してオシレータを配置します。

- 基音となるオシレータを置く

- 上音(5度上の音)を出すオシレータを置く、音量はかなり控えめに

- 一工夫:基音のオクターブ下のオシレータを置く、音量は基音の半分以下

- さらに一工夫:ヴィブラートをするようにLFOをオシレータと繋いで、1/4音程度揺らすようにする

これで、結構な厚みの音になったはずです。

このとき、オシレータの波形をノコギリ波にすればSuperSawのズバーン!!と派手な音に、矩形波にすればデジタル感溢れるサウンドになるかと思います。

私が実際に作った音はこちらです↓

和音のサウンドメイクはオシレータを2個以下で組み立てる

続いて、ポリフォニーのサウンドメイクのコツを紹介します。

ポリフォニー向けのサウンドはモノフォニーとは逆に「倍音を抑えて」音を作ると大体うまくいきます。

というのも、和音は根音以外が倍音や上音であり、同時に鳴ることでいい感じの厚みで鳴らせるからです。

まずはシンプルに、サイン波だけで和音を弾いてみてください。

このときリミッターを挿して置くと安全です。

鳴らす音が増えれば増えるほど音量が暴れる、というのがほとんどのシンセの挙動です。

サイン波で鳴らした和音はそれなりに綺麗で、このままでも使えそうな雰囲気はあるかなーと思います。

またこの時、エンベロープの時に紹介した「ピアノっぽい音」のADSRの設定にすれば、よりこのままでも使えそうな雰囲気になってくるかと思います。

もちろん単音の時のように5度、オク下のオシレータを足しても分厚いサウンドは作れます。

ただあんまりオシレータが増えると、和音を鳴らした時にものすごい幅の帯域を埋めてしまい、他の楽器が埋もれてしまいがちになるので注意してください。

その場合は例えばパワーコードを鳴らすだけ、オクターブを鳴らすだけ、など鳴らす和音を工夫すると鳴り過ぎを回避できます。

サウンドメイクのコツまとめ

ということで、今回は単音・和音向けのサウンドメイクのコツを解説しました。

本当に基本的なサウンドメイクの話なので、慣れてくれば欲しいサウンドの作り方も想像付きやすくなってくるかなーと思います。

改めてコツを振り返ります。

- まずはサイン波で考えてみる

- エンベロープフィルターで「音の長さ」を調整する

- 単音・ベースのサウンドメイクは厚みを作るために、「倍音」を意識して組み立てる

- 和音のサウンドメイクは厚くなりすぎないように、オシレータを2個以下で組み立てる

前回解説した「【シンセ入門】シンセキックの簡単な作り方(スクラッチで紹介)」と併せれば、3トラックくらいは自作サウンドになるかなと思います。

ぜひオリジナルのシンセサウンドを自分の曲に忍ばせてみてください。

次回は今回紹介しなかった「LFOの面白い使い方」を紹介する記事が書けたらなぁと思ってます。

ただ、ちょっと構想を練らないとあまりにも幅が広がりすぎてしまうので、気長にお待ちいただければ幸いです。

ではまた。